障害年金の基礎知識

障害年金の未受給者は非常に多い

現在日本の障害者数は、約900万人です。そのうち障害年金の受給者は、約300万人です。

その差は600万人。障害を持つすべての人が障害年金の対象者とは思いませんが、受給できるのに請求に結びついていない障害者が非常に多いことが想像されます。

これらの方々に、障害年金とは何か? 受給するための要件は何か? どんな病気で受給できるのか? 受給の手続きは?等を、

障害年金の専門家である社会保険労務士 関根 進 が初回無料で相談に応じます。 まずは、電話でご相談を!

あなたは障害年金が受けられるかもしれません

障害年金は、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入中に病気やけがをして、障害が残り、日常生活や労働に支障が出た時に支給されます。

病気やけがでつらい毎日を送られていたり、生活費・治療費のご苦労などお察しいたします。そのような中で、障害年金の手続をご自分で行うことは大変なことだと思います。

けがの程度はどの程度なら支給されるのか、支給の手続はどのようにしたらいいのか分らない、病歴状況申立書・診断書などの準備の仕方が分らないなどでお悩みの方は、ぜひご相談ください。専門的な知識で申請のお手伝いをいたします。

当事務所は帯広市にあり、十勝管内を主体に軽快なフットワークで相談及び手続のサポートをさせて頂きます。その他の地域への対応については電話等でご相談ください。

受給事例

最近の障害年金関連情報

令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。 眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。等級が上がる可能性のある方は、額改定請求の手続きを行う必要があるので、年金事務所にご相談ください。

眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。等級が上がる可能性のある方は、額改定請求の手続きを行う必要があるので、年金事務所にご相談ください。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。「眼の障害」認定基準改正

令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止されました。 本日令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式押印が原則廃止されました(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります)。なお令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用可能となっており、旧様式により提出される場合も押印は必要ありません。

本日令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式押印が原則廃止されました(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります)。なお令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用可能となっており、旧様式により提出される場合も押印は必要ありません。

詳しくは日本年金機構ホームページを参照ください。年金手続押印廃止情報

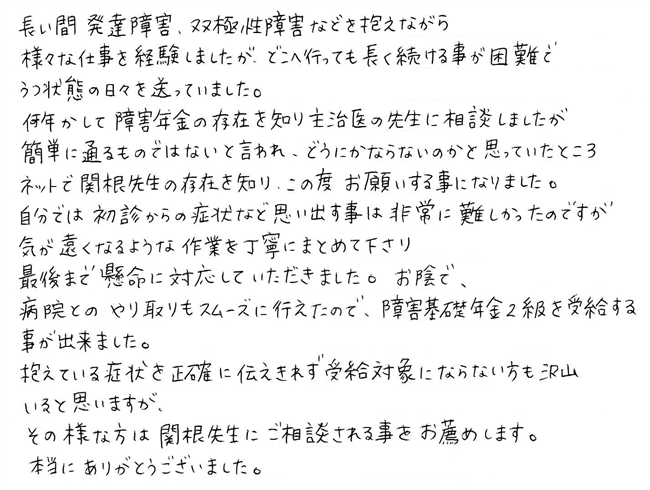

受給者の声68(双極性感情障害)

長い間発達障害、双極性障害などを抱えながら様々な仕事を経験しましたが、どこへ行っても長く続けることが困難で、うつ状態の日々を送っていました。何年かして、障害年金の存在を知り主治医の先生に相談しましたが、簡単に通るものではないと言われ、どうにかならないのかと思っていたところネットで関根先生の存在を知り、この度お願いする事になりました。

自分では初診からの症状など思い出すことは非常に難しかったのですが、気が遠くなるような作業を丁寧にまとめてくださり、最後まで懸命に対応していただきました。お陰で、病院とのやり取りもスムーズに行えたので、障害基礎年金2級を受給する事が出来ました。

抱えている症状を正確に伝えきれず受給対象にならない方もたくさんいると思いますが、その様な方は関根先生にご相談される事をお薦めします。本当に、ありがとうございました。

新聞に掲載されました

平成25年4月20日 十勝毎日新聞記事

「制度や申請法紹介[関根労務行政事務所]市民向けに障害年金講座」

関根労務行政事務所(帯広市東10南19、関根進代表)による障害年金講座が20日、市内のとかちプラザ(西4南13)で開かれた。

同事務所は、障害年金の受給漏れをなくそうと初めて市民講座を企画。今年度は7月と10月にも開催する予定。

この日は市民ら約20人が来場。社会保険労務士で行政書士の関根代表は、受給要件や障害年金の等級区分など、制度の概要を解説した上で、受給申請方法も紹介した。

医師による診断書等の証明書や、就労できない状態を示す申立書の意義なども説明。申請から受給までに半年近くかかる点にも触れ、「個人で手続する人は早めに書類を用意することが肝心。制度が分らない場合などは、専門家の社会保険労務士に相談して」と呼びかけた。

初回ご相談は無料

- (2023/06/07)受給者の声集66〜68を更新しました

- (2022/10/03)受給者の声集61〜65を更新しました

- (2022/06/24)受給者の声集56〜60を更新しました

- (2021/07/16)受給者の声集51〜55を更新しました

- (2020/12/03)受給者の声集46〜50を更新しました